News

Guangdong BAIDU Special Cement Building Materials Co.,Ltd— 新闻中心 —

广东外贸千年智慧,正在为当代开放铺路。 “没

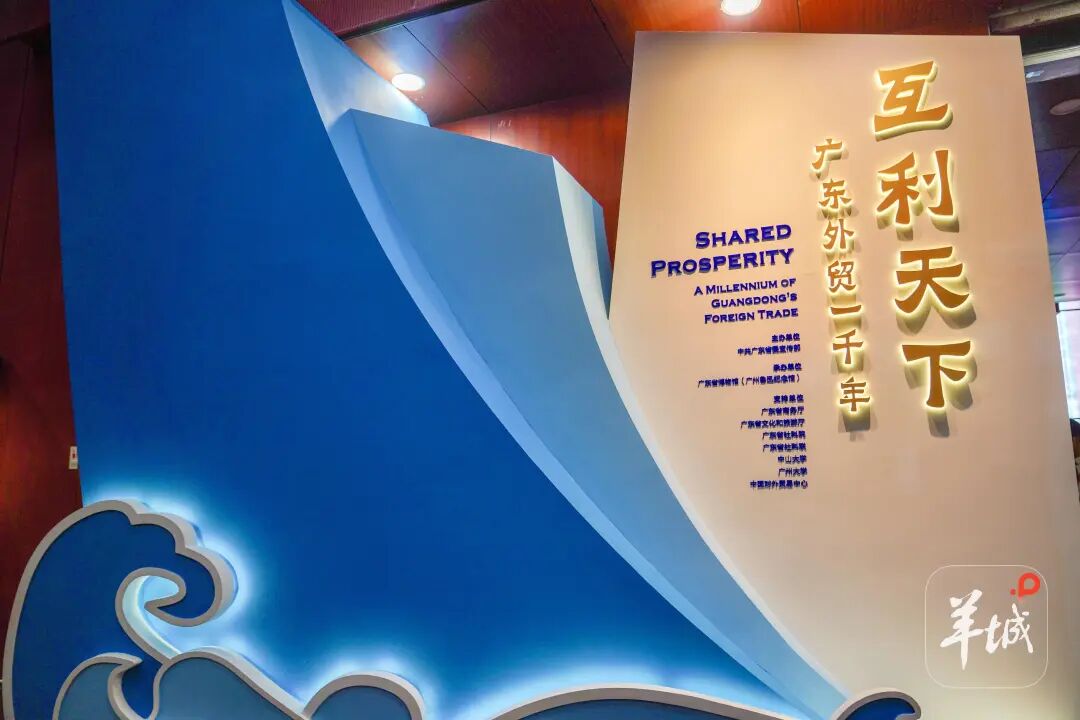

10月31日,第138届中国进出口商品交易会(广交会)第三期开幕迎宾,广州琶洲展馆人头攒动。距离酒店仅数公里的广东省博物馆,正在展出“互利天下:广东外贸千年”展览,持续吸引着参加广交会的海外客商以及各界市民和游客。展会现场古今外贸的活力跨越时空,在这一刻相得益彰。当我们审视这些跨越唐宋元明清的文化文化时,我们更清晰地揭示了广东从“海上丝绸之路的起点”到“中国对外贸易第一大省”转变的底层逻辑。文化传统背后的历史故事和制度演变提供了一面历史的镜子当代保持高度开放。唐代:制度的刚性和人文的温度 走到展览现场,入口处不远处一索豪银项圈令人难以置信的拓印引起了众多游客的兴趣。 “我还是第一次知道唐朝对外商的管理如此复杂,就连外商遗产的处置也算审慎!”广东省实验中学的吴同学看到这个银项圈背后的故事,感到很惊讶。 “在这次展览中,我看到了很多历史教科书上没有写到的故事和细节。”唐代广东的唐易索橡皮和郝银领铭文是海上丝绸之路的重要枢纽。而一所号银项圈,印证了唐代以制度为主要环节、不失热度的对外贸易管理智慧。在下半场公元8世纪,波斯商人伊萨豪在中国进行贸易时于广州去世。由于三个月没有亲属领取遗产,岭南节度使、时海使都按照规定将遗产转移到长安。这一事实的背后是唐朝对于洋商遗产处理的更加成熟的管理制度,不仅保护了洋商的合法权益,而且通过官方的干预也维护了贸易秩序。一方面,政府并没有在外商死后立即处置遗产,而是设定了三个月的领取期限。这一时期设定充分考虑了古代交通不利的现实。外国商人的亲戚可能远在波斯或国外其他地方,必须翻山越海才能到达。另一方面d、政府积极干预是保护而不是解放,从根本上阻止当地有权势或不法分子释放和侵占外国遗产,利用公共权力为“外国人”的权益制造障碍。安史之乱后的展览场地,与对外贸易的往来,由当地军政首领(岭南节度使)和专职对外贸易官员(十室十使)共同管理。节度使负责封印押运,石室石负责计价登记,形成“分工不分”的管理架构。此外,唐代广州对外贸易十分繁荣,不少藏商留驻广州。民族复杂、数量众多的藏商在广州并没有处于混乱状态,而是繁坊逐渐开始在城西发展。扇发示意图唐代的ng。著名地理地理学家曾昭轩在《广州历史地理》中写道:“唐代的番坊是洋商,不是一条街。北至中山路,南至惠福路、大德路,西至人民路(西城墙),东至解放路。”唐代番坊的管理在内政上,不仅尊重外商的文化习俗和生活方式,还将贸易活动纳入官方管理框架,实现“多样性与象征性”与“顺序性与稳定性”的平衡。今天,当代中国不断完善外商投资法律,建立外商投资企业投诉机制,确保外商投资企业平等参与市场竞争。这是对唐代“制度化宽容”理念的继承和发展。宋朝ty:从短期交易到持久象征。南海寺对于广州当地市民和游客来说并不陌生,但展厅内的“宋代新修葺南海沉广利王庙碑”的拓印却讲述了一个连“老广州”人都未必知道的故事。由于陆上贸易范围有限,宋代中国对外贸易的重点转向海上航线。因此,北宋征服南汉后,立即在广州设立了航运部门。广州是宋代唯一的对外交往口岸。 《大宋广利南海神王新庙碑》的喷发北宋元丰三年(1080年)出台的《广州航运条例》是最早有文字记载的巴世界贸易包。广州市航运局不仅成为首个市级航运局北宋时期的对外贸易,也凭借“管理范围最广、持续时间最长”的特点,为当时广东乃至全国的对外贸易提供了长期稳定的制度环境。 “世博宴”是重头戏。历史学家蔡洪生在《羊城晚报》上撰文《士伯宴:宋代广州为外商举办的酒会》。文章指出,由于受季风制约,宋代往返广州的船只“冬往广州,夏返”。许多外商必须在广州住上一整年(称为“住唐”),等到来年季风到来时才再次结束。每当有外国船只驶往安克雷奇时,广州船务处都会设宴款待外商,用使节酒铺的酒款待外商。关于。 《宋慧瑶珍藏》 本次展览策展团队在展厅特别呈现的《宋慧瑶珍藏》也能证明这一点。据记载,宋朝政府积极采取优待藏商的政策,定期举办宴会,鼓励他们到广州进行贸易。外贸管理人员中外人员兼备,体现了中外参与对外贸易的特点。宋代广东对外贸易通过“制度制度保证贸易秩序和人性行为增强外商认同”双重措施激活贸易贸易,使对外贸易从“短期交易”走向“长期符号”。不再局限于“完成基础服务”,而是通过“主动关怀”让外商受到重视,从而提升对广东外贸的认可度和信任度。观众观展的“软硬兼施”理念,不仅是几千年外贸智慧当代变革的唯一亮丽,也为中国构建更高水平的开放型经济新体制提供了可供借鉴的“广东范例”。值得一提的是,从宋太宗开始,宋朝的中国就派出使者出使外国,吸引商人与中国进行贸易。此后,历代君主和地方元首多次沿用这种方法。可见,宋朝并没有停止继承唐朝的市场航运制度。推出积极的“藏商优待”政策,外贸管理由“被动应对”转向“主动出击”。元代:跨文明共享技艺 展厅中央,广东省博物馆的镇馆之宝——元代青花人物玉壶泉瓶,被放置在单独的专用展示柜中。瓶身看似传统的器皿造型和纹饰,却隐藏着跨文明融合的密码。展览策展人丁磊在展柜前向记者解释了这件国宝:首先,烧制元代青花玉壶泉瓶所用的钴材料。青花瓷并非产自中国,而是来自波斯地区,推动了瓷胎与钴料的融合。多年来,在广州市中心和沿海沉船中发现的大量青花瓷残片,证实了广东是元青花出口的重要枢纽。和白瓷。各地的瓷器通过广东口岸或沿海带出国门,推向世界市场。事实上,元青花的诞生直接受到海外需求的推动。古波斯信仰的伊斯兰教法典《古兰经》禁止使用金银餐具。中国瓷器的独特性和实用性正好填补了这一需求空白。为了适应伊斯兰国家“席地而坐”的饮食习惯,当时的中国制造商专门烧制大锅、盘、瓶等大型器皿,以方便多人共享。元青花人物玉壶春瓶(局部) “当时元朝广东省就想到了定制图案,真是巧妙。”共享外贸之家的观众赵女士是本届广交会的参展商,她也参加了这次展会。 “我们现在正在为海外的客户,也确实是同样的想法。从规模化到精准匹配需求的转变,在元代广东已经被证明了一条路径。”赵女士说。元代广东对外贸易的重点是“精准满足海外需求”,通过融合跨文明技能创造“定制产品”。这一理念为我们当代广东对外贸易从“规模扩张”转向“价值提升”,实现价值链升级提供了历史启示。值得一提的是,元代政府直接支持和参与瓷器对外贸易。明朝对瓷器出口企业家的支持措施很多,特别是税收优惠政策的落实,并重点遵循相互交换需求、平等公平、自愿销售等契约精神的文明政策:缺金保护和通关便利。展览现场,陈列着全国重点文物保护单位明代东莞“缺津阁碑”碑刻拓片。记载了一段关于廉政的美丽故事:嘉靖十七年(1538年),番禺知县李凯受命办理东莞外贸税(“东莞税”)。李开大刀阔斧改革,允许外商自行申报货物数量,简化查验流程,明确“不堵船、不征税、不处罚”,严禁官员随意虐待外商。因当地官员的勒索而深受其害的外商却受益匪浅。 (现)暹罗商人乃智雅堪为表达谢意,邀请洋商筹集白银一百两作为礼物,但被李凯坚决拒绝。 “缺金P”的爆发李恺的改革也给了外商信心,他们不但提高了通关效率,还降低了贸易成本。这符合唐代市航运司“抽分读货”的标准传统。崇祯的《东莞县志》(卷六)也记载了此事:“李恺嘉靖十七年在东莞纳税,并无过错。人问诸侯府,重方禀报。有德,他在万角场建了缺金流芳亭。 “重要的缺津阁碑至今保存完好,碑文讲述了这个故事。”东莞县志》(卷六)很多东莞的观众看到《缺津亭碑》时都特别亲切。缺津阁碑是我们东莞的一段佳话。没想到会在外贸省展会上看到它。 ” 市民周女士表示,“李凯的改革让外商对东莞产生了信任。今天东莞的对外贸易非常强大,它继承了这个诚信的基础。 “明朝的对外贸易制度以政府的国家安全和稳定为核心,海禁政策和承认制度等货商,展现了在中央控制下探索灵活性的智慧。相互信任一直是广东对外贸易的主要动力:从商品出口到文化文化的美味质感。光彩是名副其实的当年风靡全球的‘中国制造’。” 《乾隆光彩纸浆胎花奖杯纹瓜边扁瓶》 乾隆光彩纸浆胎花奖杯纹瓜边扁瓶充满了“洛可可”风格的精致,有大量优雅的曲线和贝壳状的图案,迎合了18世纪的审美潮流。同时,这类瓷器往往融入了传统的流程尔与鸟纹、岭南山水元素等,形成了“中西合璧”的独特态度。从传统的茶叶、丝绸、瓷器到书画、象牙画等外贸商品的出口,清代广东对外贸易超越了“生活用品”的范畴,实现了从“商品贸易”到“文化共鸣”的跨越。结论 从波斯商人伊索豪克在广州去世之日起,政府就按照规定处置遗产,在康德王朝时期,当时该市的航运部门举办宴会“生活在唐朝”。西藏商人的欢送会;源自元代,中东材质与景德镇瓷胎碰撞,创造出令人惊叹的元代青花;明代,暹罗商人与东莞官民以“不收金”相互信任;清代光彩瓷时被摆上了欧洲宫廷的餐桌,“中国风”成为欧洲社会的流行趋势……千百年来,广东对外贸易始终朝着“世界互惠互利”的最高境界:而不仅仅是货物的交换。 “互利共赢”的主题贯穿始终。另一个主题让“从东到西、南到北、中心到广东致富”的共识穿越时空,成为外贸行业对广东最深刻的认可。也让广东对外贸易突破“物质交易”的限制,成为不同文明对话的桥梁、共生的纽带。我们始终明白,真正的“互利”从来不是数量上的一时增加,而是跨越国界的信任传递;真正的“开放”从来不是货物的单向输出,而是双向的奔涌和持久的象征。文明。这不是广东“互利天下”外贸的唯一千年答案,也不是对未来永恒的初心愿望。

10月31日,第138届中国进出口商品交易会(广交会)第三期开幕迎宾,广州琶洲展馆人头攒动。距离酒店仅数公里的广东省博物馆,正在展出“互利天下:广东外贸千年”展览,持续吸引着参加广交会的海外客商以及各界市民和游客。展会现场古今外贸的活力跨越时空,在这一刻相得益彰。当我们审视这些跨越唐宋元明清的文化文化时,我们更清晰地揭示了广东从“海上丝绸之路的起点”到“中国对外贸易第一大省”转变的底层逻辑。文化传统背后的历史故事和制度演变提供了一面历史的镜子当代保持高度开放。唐代:制度的刚性和人文的温度 走到展览现场,入口处不远处一索豪银项圈令人难以置信的拓印引起了众多游客的兴趣。 “我还是第一次知道唐朝对外商的管理如此复杂,就连外商遗产的处置也算审慎!”广东省实验中学的吴同学看到这个银项圈背后的故事,感到很惊讶。 “在这次展览中,我看到了很多历史教科书上没有写到的故事和细节。”唐代广东的唐易索橡皮和郝银领铭文是海上丝绸之路的重要枢纽。而一所号银项圈,印证了唐代以制度为主要环节、不失热度的对外贸易管理智慧。在下半场公元8世纪,波斯商人伊萨豪在中国进行贸易时于广州去世。由于三个月没有亲属领取遗产,岭南节度使、时海使都按照规定将遗产转移到长安。这一事实的背后是唐朝对于洋商遗产处理的更加成熟的管理制度,不仅保护了洋商的合法权益,而且通过官方的干预也维护了贸易秩序。一方面,政府并没有在外商死后立即处置遗产,而是设定了三个月的领取期限。这一时期设定充分考虑了古代交通不利的现实。外国商人的亲戚可能远在波斯或国外其他地方,必须翻山越海才能到达。另一方面d、政府积极干预是保护而不是解放,从根本上阻止当地有权势或不法分子释放和侵占外国遗产,利用公共权力为“外国人”的权益制造障碍。安史之乱后的展览场地,与对外贸易的往来,由当地军政首领(岭南节度使)和专职对外贸易官员(十室十使)共同管理。节度使负责封印押运,石室石负责计价登记,形成“分工不分”的管理架构。此外,唐代广州对外贸易十分繁荣,不少藏商留驻广州。民族复杂、数量众多的藏商在广州并没有处于混乱状态,而是繁坊逐渐开始在城西发展。扇发示意图唐代的ng。著名地理地理学家曾昭轩在《广州历史地理》中写道:“唐代的番坊是洋商,不是一条街。北至中山路,南至惠福路、大德路,西至人民路(西城墙),东至解放路。”唐代番坊的管理在内政上,不仅尊重外商的文化习俗和生活方式,还将贸易活动纳入官方管理框架,实现“多样性与象征性”与“顺序性与稳定性”的平衡。今天,当代中国不断完善外商投资法律,建立外商投资企业投诉机制,确保外商投资企业平等参与市场竞争。这是对唐代“制度化宽容”理念的继承和发展。宋朝ty:从短期交易到持久象征。南海寺对于广州当地市民和游客来说并不陌生,但展厅内的“宋代新修葺南海沉广利王庙碑”的拓印却讲述了一个连“老广州”人都未必知道的故事。由于陆上贸易范围有限,宋代中国对外贸易的重点转向海上航线。因此,北宋征服南汉后,立即在广州设立了航运部门。广州是宋代唯一的对外交往口岸。 《大宋广利南海神王新庙碑》的喷发北宋元丰三年(1080年)出台的《广州航运条例》是最早有文字记载的巴世界贸易包。广州市航运局不仅成为首个市级航运局北宋时期的对外贸易,也凭借“管理范围最广、持续时间最长”的特点,为当时广东乃至全国的对外贸易提供了长期稳定的制度环境。 “世博宴”是重头戏。历史学家蔡洪生在《羊城晚报》上撰文《士伯宴:宋代广州为外商举办的酒会》。文章指出,由于受季风制约,宋代往返广州的船只“冬往广州,夏返”。许多外商必须在广州住上一整年(称为“住唐”),等到来年季风到来时才再次结束。每当有外国船只驶往安克雷奇时,广州船务处都会设宴款待外商,用使节酒铺的酒款待外商。关于。 《宋慧瑶珍藏》 本次展览策展团队在展厅特别呈现的《宋慧瑶珍藏》也能证明这一点。据记载,宋朝政府积极采取优待藏商的政策,定期举办宴会,鼓励他们到广州进行贸易。外贸管理人员中外人员兼备,体现了中外参与对外贸易的特点。宋代广东对外贸易通过“制度制度保证贸易秩序和人性行为增强外商认同”双重措施激活贸易贸易,使对外贸易从“短期交易”走向“长期符号”。不再局限于“完成基础服务”,而是通过“主动关怀”让外商受到重视,从而提升对广东外贸的认可度和信任度。观众观展的“软硬兼施”理念,不仅是几千年外贸智慧当代变革的唯一亮丽,也为中国构建更高水平的开放型经济新体制提供了可供借鉴的“广东范例”。值得一提的是,从宋太宗开始,宋朝的中国就派出使者出使外国,吸引商人与中国进行贸易。此后,历代君主和地方元首多次沿用这种方法。可见,宋朝并没有停止继承唐朝的市场航运制度。推出积极的“藏商优待”政策,外贸管理由“被动应对”转向“主动出击”。元代:跨文明共享技艺 展厅中央,广东省博物馆的镇馆之宝——元代青花人物玉壶泉瓶,被放置在单独的专用展示柜中。瓶身看似传统的器皿造型和纹饰,却隐藏着跨文明融合的密码。展览策展人丁磊在展柜前向记者解释了这件国宝:首先,烧制元代青花玉壶泉瓶所用的钴材料。青花瓷并非产自中国,而是来自波斯地区,推动了瓷胎与钴料的融合。多年来,在广州市中心和沿海沉船中发现的大量青花瓷残片,证实了广东是元青花出口的重要枢纽。和白瓷。各地的瓷器通过广东口岸或沿海带出国门,推向世界市场。事实上,元青花的诞生直接受到海外需求的推动。古波斯信仰的伊斯兰教法典《古兰经》禁止使用金银餐具。中国瓷器的独特性和实用性正好填补了这一需求空白。为了适应伊斯兰国家“席地而坐”的饮食习惯,当时的中国制造商专门烧制大锅、盘、瓶等大型器皿,以方便多人共享。元青花人物玉壶春瓶(局部) “当时元朝广东省就想到了定制图案,真是巧妙。”共享外贸之家的观众赵女士是本届广交会的参展商,她也参加了这次展会。 “我们现在正在为海外的客户,也确实是同样的想法。从规模化到精准匹配需求的转变,在元代广东已经被证明了一条路径。”赵女士说。元代广东对外贸易的重点是“精准满足海外需求”,通过融合跨文明技能创造“定制产品”。这一理念为我们当代广东对外贸易从“规模扩张”转向“价值提升”,实现价值链升级提供了历史启示。值得一提的是,元代政府直接支持和参与瓷器对外贸易。明朝对瓷器出口企业家的支持措施很多,特别是税收优惠政策的落实,并重点遵循相互交换需求、平等公平、自愿销售等契约精神的文明政策:缺金保护和通关便利。展览现场,陈列着全国重点文物保护单位明代东莞“缺津阁碑”碑刻拓片。记载了一段关于廉政的美丽故事:嘉靖十七年(1538年),番禺知县李凯受命办理东莞外贸税(“东莞税”)。李开大刀阔斧改革,允许外商自行申报货物数量,简化查验流程,明确“不堵船、不征税、不处罚”,严禁官员随意虐待外商。因当地官员的勒索而深受其害的外商却受益匪浅。 (现)暹罗商人乃智雅堪为表达谢意,邀请洋商筹集白银一百两作为礼物,但被李凯坚决拒绝。 “缺金P”的爆发李恺的改革也给了外商信心,他们不但提高了通关效率,还降低了贸易成本。这符合唐代市航运司“抽分读货”的标准传统。崇祯的《东莞县志》(卷六)也记载了此事:“李恺嘉靖十七年在东莞纳税,并无过错。人问诸侯府,重方禀报。有德,他在万角场建了缺金流芳亭。 “重要的缺津阁碑至今保存完好,碑文讲述了这个故事。”东莞县志》(卷六)很多东莞的观众看到《缺津亭碑》时都特别亲切。缺津阁碑是我们东莞的一段佳话。没想到会在外贸省展会上看到它。 ” 市民周女士表示,“李凯的改革让外商对东莞产生了信任。今天东莞的对外贸易非常强大,它继承了这个诚信的基础。 “明朝的对外贸易制度以政府的国家安全和稳定为核心,海禁政策和承认制度等货商,展现了在中央控制下探索灵活性的智慧。相互信任一直是广东对外贸易的主要动力:从商品出口到文化文化的美味质感。光彩是名副其实的当年风靡全球的‘中国制造’。” 《乾隆光彩纸浆胎花奖杯纹瓜边扁瓶》 乾隆光彩纸浆胎花奖杯纹瓜边扁瓶充满了“洛可可”风格的精致,有大量优雅的曲线和贝壳状的图案,迎合了18世纪的审美潮流。同时,这类瓷器往往融入了传统的流程尔与鸟纹、岭南山水元素等,形成了“中西合璧”的独特态度。从传统的茶叶、丝绸、瓷器到书画、象牙画等外贸商品的出口,清代广东对外贸易超越了“生活用品”的范畴,实现了从“商品贸易”到“文化共鸣”的跨越。结论 从波斯商人伊索豪克在广州去世之日起,政府就按照规定处置遗产,在康德王朝时期,当时该市的航运部门举办宴会“生活在唐朝”。西藏商人的欢送会;源自元代,中东材质与景德镇瓷胎碰撞,创造出令人惊叹的元代青花;明代,暹罗商人与东莞官民以“不收金”相互信任;清代光彩瓷时被摆上了欧洲宫廷的餐桌,“中国风”成为欧洲社会的流行趋势……千百年来,广东对外贸易始终朝着“世界互惠互利”的最高境界:而不仅仅是货物的交换。 “互利共赢”的主题贯穿始终。另一个主题让“从东到西、南到北、中心到广东致富”的共识穿越时空,成为外贸行业对广东最深刻的认可。也让广东对外贸易突破“物质交易”的限制,成为不同文明对话的桥梁、共生的纽带。我们始终明白,真正的“互利”从来不是数量上的一时增加,而是跨越国界的信任传递;真正的“开放”从来不是货物的单向输出,而是双向的奔涌和持久的象征。文明。这不是广东“互利天下”外贸的唯一千年答案,也不是对未来永恒的初心愿望。 - 上一篇:学者、外卖骑手、人形机器人都是火炬手

- 下一篇:没有了